目次> 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 最終章

●第4章.知力の限界

1997年9月6日、残暑厳しい土曜日。

「由美さんが着物姿でお茶を点てる画がほしいなぁ」と言うNデイレクターのリクエストのおかげで、汗だくの1日が始まった。

略式ではあるけれど“きらら庵”が一応、茶室付き天体観測所である以上、“お茶の稽古”風景の撮影も必須な訳で、私はすぐに師匠に事情を話し、取材の了解を得た。取材当日、単衣の小紋に名古屋帯を着付け、待ち合わせの駅の改札に急ぐ。現れたのは、I放送制作のS嬢と新人J君。ちょっと頼りない2人であるが、番組取材も佳境に入り、Nデイレクターといつものカメラマン、音声さん達は、別の取材に飛び出したため、必然的にこういうキャスティングとなった。

朝9時半、都内の稽古場に2人を案内すると、着物姿の師匠が、床の前でお軸を掛け替えていた。

取材陣2人を一瞥し、「まあ、随分お若いのねえ」とにっこり微笑む。

ともかく取材優先ということで、平均年齢60歳の先輩弟子10人がお客様役にまわってくださった。私は茶巾、茶筅、茶杓を仕込んだ楽茶碗を膝前に、襖の前で精神統一。

・・・ いつものお稽古をするだけ。カメラも取材も関係ない。お客様に美味しいお茶を差し上げること、考えるのは、ただそれだけ・・・。

一つ息を吐いた後、襖を開けて席中に入り、濃茶平点前が始まった。遠慮がちにカメラを振るJ君ちゃん。しばらくJ君の様子を観察していた師匠が

「そこからじゃ、手元が映らないでしょう。もっと近くに寄っていただいてよろしいのよ。そのお畳の前に入っても結構よ。せっかくいらしたんだもの、しっかり撮ってらしてね」とアドバイス。

「は! ありがとうございます」恐縮するJ君。

静かにお茶を出し、正客の1口で「ご服いかがでしょうか」と問答が始まる。

この時突然、J君がカメラと格闘を始めた。バッテリーが切れたらしい。慣れないカメラマン役で、彼がバッテリー交換に手間取っている間に、茶碗は次客、三客・・と渡って飲みほされ、私の元に戻ってきた。茶碗を取り込んで総礼。仕舞いつけに入る。

「あら、どうなさったの? カメラ、直りましたの? 今撮影できなかったところ、とてもいい場面でしたのよ。客と亭主の問答というのは、決まった言い回しの中に、お互いの心を通じさせるあうんの呼吸というのがあって・・・。そういう所をぜひ撮って頂きたいわ。岩崎さん、今の所、もう1度なさって。ねえ、お客様も付き合って差し上げて。そうね、そちらから少し引いて撮って下されば、客と亭主の両方が入るでしょう。声は、入りますの?よね。」

Nデイレクターも真っ青の指示が飛ぶ。くすくすっと先輩方の笑い声。ふっと緊張が解け、ひしゃくを建水にかけたものの蓋置きを忘れてしまう。すぐさま先輩方から「蓋置き!」の声。ハッと元に戻す。まだまだ修行が足りない・・・。

茶入れ、茶杓、しふくを勝手付きに置いて総礼。襖を閉めて深呼吸。危なかったけれど、どうにか終了。もう1度席中へ入り、扇子を前に、師匠にお礼、先輩方にお礼。

「まあ、静かないいお点前でしたわね、仕舞付けでちょっと違ったけれど・・・.。終わりに近づいたので安心してしまったのかしら?」と師匠の一言。

「あなた達!お茶の風景を撮るのなら、お軸を撮らなきゃ始まらないわよ。」

一番弟子の先輩がJ君とS嬢を手招きする。

「は!はい」慌てて床の間の前に立つ、駆け出し取材陣。

「そうね、これで一通りお撮りになったかしらね。私も経験があるんですけれど、 テレビって、こ〜んなにたくさん撮影しても、実際映るのはホンのちょっとでしょう? 何分番組ですの? まあ1時間・・・でも岩崎さんみたいな方が5人さんいらっしゃるの! ということは・・・5分? 10分もないのかしらねえ、きっと」

師匠の激しい突っ込みに、カメラを膝前に下ろし、汗を拭うJ君。

「まあ、ともかくお疲れ様でした。お茶でも1服召し上がってらして、ね。せっかくいらしたのだもの。普段は?こういう世界はあまり?ご覧になる機会は・・・そう、ないのねえ。それじゃ少しお話でも致しましょうか。お時間は? ああ、だいじょうぶなの」と師匠のやさしいワナ・・・じゃなかった、お誘い。

まずは床の間回りから、お軸の解説、季節の茶花から露地の話。お抹茶については茶摘みから、今日のお菓子は9月のお月見にちなんだもので・・・ついでに懐石料理の話。お釜から鋳物について、お炭と灰とお香はさらっとまとめて、茶碗から焼き物全般、棚では塗り物となって漆ときたら漆器まで、茶入れの仕覆の裂地から織物着物。茶室の変遷に始まり利休さんの精神性、わびさびの世界、とはいえ今の日本人が失ってしまったもの・・・。J君、S嬢、”キッ!”と正座のまま1時間あまり経過。

「・・・なんだか、最近は恐ろしい世の中になってしまって、やっぱり、思いやりの心だとか恥ずべき事とか、相手を敬うことや我慢することとか、ねえ、そういう日本の伝統って、時々は皆さん思い出していただけると、もう少しマシな世の中になるんじゃないかしら。でも、私共、一般の者がいくらそう叫んでみても、誰も気に止めないというか。だから、お2人のようなテレビの方とか、世の中に広く発信できる立場の方々が訴えて下さると、効果が全然違うものなのよねえ」

取材陣に注がれていた師匠の視線がゆったりと流れ、先輩方、そして私の所で止まる。(”キッ!”)悟られないようさり気なくその視線をはずし、2人が飲み終わった茶碗を片づける。

「先生、お昼にいたしましょう。そう若い方をいじめちゃ可哀想ですよ」

先輩から救いの声。

「あら、そう?もうそんな時間? 別にいじめてる訳じゃないのよねえ。せっかくの機会ですもの、少しはお茶の事もお勉強になって、お帰りいただいたらいいかと思うのよ・・・ねぇ」にっこり微笑む師匠。

「は! はい。とてもいい勉強になりました」声をそろえるJ君とS嬢。

足がしびれて、その場から逃げ出せない・・・じゃなかった、立ち上がれない2人は、廊下まで這って来る。

取材の大きなヤマを越し、稽古場を後にする2人を見送りながら、果たして師匠の言葉はどこまで通じたろうかと思う。いや、たぶん師匠は言葉そのものを理解してもらおうとは考えていないのだろう。どんな相手にも、機会があれば自らの熱い思いを語って聞かせる。その思いの1つでも、相手に残ればいいという願いを持って。70歳を超え、なおもお茶という文化を伝えていこうという師匠の情熱に、改めて圧倒されたのであった。

翌朝、“きらら庵”完成を確認に、「星の里」へゆく。

滑りそうな階段を降りて行くと、大工のAさんが、奥さんと掃除をしてくれていた。

「あ、ちょうどいいところで・・・実は・・・」

私はバックから釘を取り出す。軸釘、花釘、柳釘、無双釘、そしてヒル釘。

2日前の金曜日、茶道具屋さんに走り、

「えとー、ええっとー、ヒル釘とー、花釘・・・とー、んーそのー・・・だから床の間まわりの釘一式下さい!」と仕入れてきたのだ。

「え? 釣り釜用の釘は、もう打っちゃったよ。ウチに適当なのがあったから。そんなの、わざわざ買ってきたん? 買えば結構な値段するだろうに・・・」

とA大工さん。は、早い!相変わらずそのペースについて行けない。

「あ、じゃあ、他の釘を打っていただけますか」

「いいよ、どこに打つん?」

「え! あ、あの・・・」

私は慌てて茶室の本を広げる。ダンナの父親が、“茶室を造る!そりゃっ!”と書店に走り、買って来てくれたカラー写真の立派なものである。

「軸釘は、真ん中の一番上で・・・ええっと〜花釘はこの辺で・・・」

「まあ、適当でいいね」せっかちなAさんはさっさと打ち込み、

|

「炉縁はウチにケヤキ材が余ってたから、炉壇に合わせて造っといたよ。稽古用なら、とりあえずいいでしょ。買えば結構するだろうし。これで完成だね」と言うと、満足そうに帰って行った。

できちゃった。ホントにできちゃった。

4畳半に敷き詰められた畳の奥に、お願いした以上に立派なカマチ床が部屋をぐっと締めている。床の左脇が妙に寂しい。師匠の言った通り、地袋をつけるべきだったようだ。完成されて初めて理解できる。

「茶ダンスみたいなのを置くんだね」ダンナも同意見のようだ。ともかくサイズを測っておこう。窓にはやはり障子が欲しい。Aさんが付けておいてくれたヒル釘は、形はぴったりなのだが、銀色がちょっと目立つ。ダンナに黒く塗ってもらおう。

それに、お軸。一体どこで調達すればいいのか。花釘を打った以上、掛け花入れも用意したい。Aさんにとっては完成だが、私には新たな課題が押し寄せて来た。

|

翌週、「星の里」辺り一帯の山の守り神である、釜山神社の神主さんにお出まし願い、“きらら庵”新築のお払いをしてもらう。今まで「星の里」の観測所で、お払いをしてもらったところはないらしいが、やはりそこは茶室付き観測所、日本の古き伝統に則りたい。神様がどうのこうのというより、そんな儀式の中で謙虚になる自分の気持ちを大事にしたいのである。そして当日は、Nデイレクター率いる取材陣の、フルメンバーによる最後の撮影も行われた。

事前に神主さんから指示された通りに用意した、米、酒、塩、野菜、果物、海の物を飾る。予想通り、神様の壇飾りは白が基調で、さつまいもの赤紫やリンゴの赤がよく映える。まだまだ残暑厳しい中、気軽に撮影をOKした神主さんは、汗だくになりながら30分かけて祝詞を唱えてくれた。聞けば、秩父神社は北極星を奉った神様らしい。だからこの辺りは、昔から星とは縁が深いのだという。ダンナも初めて聞く話で、びっくりしている。そのうちお参りに行かなきゃ。

天照大御神と釜山大神のお札をうやうやしく床の間に飾った後、「神棚を作るといいね」と言いおいて神主さんが帰り、ダンナは観測機材の搬入、私は茶道具の搬入に取りかかる。

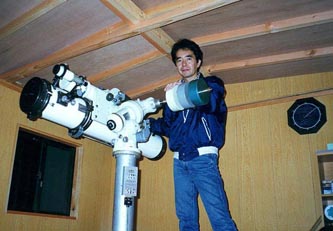

観測室にJP、YK−150、FC−76、茶室に紅鉢、雲流釜、更好棚、水差、棗、茶碗、柄杓、蓋置のセッテイングが完了した所をなめるように撮影し、テレビ埼玉による一月半にわたる取材が終了。Nデイレクターは「長々とありがとうございました」と言って山を降りていった。

|

静かな登谷の夕暮れ。

「お茶も大変だろうけど、たまには望遠鏡も見てやってくださいな」ダンナが呟く。

観測室の方は、今晩からでも星見ができるようセットされているのだ。だが、茶室の方が気にかかり、悲しいかな、ゆっくり星を眺める余裕はない。2カ月前、「秩父に、お茶を楽しめる空間を造りたいんですが」と告白した時、師匠は言ったのだ。

「まあ、よろしいわねえ。で、いつ頃おできになるの? ぜひお呼ばれしたいわね え、みなさん!」と、先輩弟子全員に呼びかけられ、焦った私が

「でも、秩父は遠くて不便ですし・・・」と無駄な抵抗を試みると

「あら、そんなことなくてよ。長瀞の近くでしょう。長瀞なら、以前川下りに参りましたもの。日帰りコースよね、みなさん!」と師匠。その上、先輩方も

「ええ、観光地ですものね、ついでに川越の芋菓子でも買いに寄って・・・」

「まあ、楽しそう」

後はワイワイがやがや、紅葉がきれいよとか、川沿いの何とかいう店の山女料理がおいしいわとか、収集のつかない状態になってしまったのだ。

そして、その次のお稽古の日に、師匠からさり気なく渡された桐箱。家に帰って開けてみると、中には阿山作の

”苗”という銘の色鮮やかな茶碗。添えられた紙には師匠の筆で、”せんだんは、双葉より芳し”という言葉と”星の郷へ”と記されていた。

「家に余っていたものだから」と言われたものの、とにかく師匠から

“きらら庵”へ贈られた茶碗である。記念すべき初使いには、炉開きのお茶事がぴったりなのだ。もちろん正客は師匠、連客は先輩弟子の面々。

だが茶碗一つでお茶事ができるわけもない。稽古道具しか持っていない私には、”苗”に取り合わせる事ができるほどの茶道具は1つもない。観測所新築に有り金叩いた上に、どうしようというのだ・・・。

そしてもう一つ、私の心に重くのしかかっていた問題は

”きらら庵”の設計図を見せた時から始まった。

「この、茶室と観測室の間の階段というのは?」と師匠。

「つまり、どの観測所も同じなんですけれど、観測室は収納室の上にありまして、屋根を開けると望遠鏡の先が突き出せるような高さにしてあるんです・・・」

「で、この段差は10センチ?15センチ? え!1メートルもあるの?!!!」

絶句する師匠。なんでそんなに驚くのだろう。

「まあ、困ったわ。私、もうこの年でしょう、足元がおぼつかないのに1メートルもある段差を階段で登るなんて・・・大変なことだわ・・・、何とかならないものかしら?

ねえ、岩崎さん。こんなに段差をつけないで、まっすぐ観測室に入れるようにできないものかしら」

私は甘かったのだ。この時まで、お茶事をやったら明るいうちに皆さん帰るとばかり思い込んでいたんだもの。まさか星も見るつもりだなんて、想像もしていなかったのだ。階段ったって、脚立かなにかで適当にとしか考えていなかった私は、この時から“安全で楽に上がれて茶室の邪魔にならない魔法の階段”を模索することとなった。これがなくては、茶事などできやしない。そして、“苗”をいただいてしまった以上、早々にお招きしないわけにもいかないのだ。

テレビ埼玉の取材が入っていた間は、師匠もお弟子達もそっちの方に興味が集中し、“お呼ばれ”の話はすっ飛んでいた。しかし、“きらら庵”が完成し、炉壇の中への灰の入れ方を伺った時、師匠はこう言った。

「あら、もう出来たの。お早い大工さんなのねえ。灰はね、お釜の大きさによって変わってくるのよ。五徳にお釜を乗せて、柄杓をかけるでしょう。その柄杓を取り上げる時の柄の高さが畳から1センチくらいになるよう釜の高さを決めて、釜に合わせて5徳の高さが丁度いいように灰を入れるものなの。つまり、お釜が決まらないと灰は入れられないのよ」

− お釜! 五徳! −

「灰が入れられれば、後はお炭のご用意をして、もうお茶が点てられるわねえ。 細かいお道具は、少しづつ揃えていけばよろしいじゃないの、楽しみね」

− お炭! 楽しみ! −

私は茶道具屋さんにみたび走り、もう完全に顔を覚えられてしまった店員さんに

「炉用のお釜、下さい!」とすがりつくのだった。

「あ、いよいよ茶室開きですか、今はまだ風炉の季節なので、小振りの釜しか置いてませんが、まあ、これの一回り大きめが炉用と思っていただいて・・・、どのような形がお好みですか? お値段は、それはそれは幅がありますので、ご予算次第ですが、まあ、お釜は大事に使えば一生ものですから、そこそこの物をお求めになった方が、結局お得で・・・、一応釜師の名が入ったものとなりますと、この丸釜からということになりますが」と落ちついた対応。

店員さんが指さす丸釜の隣にある釜は、もう1桁値段が違っている。

「あの、こ、これで結構です」とすぐさま決めてしまう私。

「よろしいですか、他にもいろいろありますが・・、まあ、最初は無難な形の方が飽きが来なくてよろしいでしょうから、丸釜はお薦めです。では、これから釜師の方に注文致しますので、出来上がるのは・・・たぶん1カ月ほど先かと思います」

− これから注文! 1カ月先! −

茶道具、そこそこの物は注文制作ってことなの? 茶道具買うのはフライパン買うのとはわけが違うってこと? そんなお茶の世界の常識すら知らないで、炉開きなんてできるんだろうか? 心の中で、不安が地層のように重なっていく。

ともかく、お釜ができる1カ月の間にやれることはさっさとやってしまおう。今は走り続けるしかないのだから。茶室開きまでは星見どころではないけれど、開所式だけはやりたい。観測所として、天文関係の友達にひとまずお披露目してしまえば、後はゆっくりお茶の方を考えられる。昼間なら、軽いティーパーティ形式でもいいし、ともかくそれで一区切りつけられる。そうそう、手伝いを頼まれている美の山星祭りの事も考えなきゃ。参加できるメンバーによって、ブースに出展する内容や準備も変わってくるし。整理して考えれば何とかなるだろう。天文の方はいいとして、茶室の階段の件は大工のAさんに相談して・・・。だが、やっぱり私は甘かったのだ。

師匠の注文をAさんに伝えると、「う〜ん」と唸った後、

「そんなにちゃんとした階段だと、重くなるよ。どうやって片づけるん? 茶室の真ん中に階段があったんじゃぁ、お茶にならんだろう」と鋭い逆質問が飛んできた。

ダンナも「段数を多くすれば、茶室の向こうまで行っちゃうよ。収納室に入れるったって、大変だ」という。

確かに・・・。

「1回のお茶事のために、そんなのこさえることないんじゃないの」と、Aさんはさっさと結論を出して帰り、建築をやっていたダンナは腕組みしたままジジ状態。

重〜い空気。ただ日にちだけが過ぎてゆく。茶道具、何と何を買ったんだっけ? つい1週間前の事が思い出せない。さっき建水はこれでいいと思ったのに、また心配してる。堂々巡りしている場合じゃない。1つの迷路に入り込んだら、生活すべてが迷路にハマってしまうのか。

「開所式の事、ちゃんと考えた方がいいよ。外でやるって言ったって、雨が降ったらどうするの? 小雨ならテントでもいいけど、最悪の事を考えておくに越したことはないよ」

「もし天気が良くて、みんな、引き続き星を見たいって言ったらどうするの? 日曜日にやるんじゃ、夜遅くなると、次の日から仕事きついよ」

「ティーパーティって聞いても、どんなんだか、想像つく天文屋なんて、あんまりいないと思うよ。ホントにお茶とお菓子しか出さないの?

なんか、お腹にたまるもの、用意した方がいいんじゃないの?」

「美の山星祭り、10月の終わりでしょ。夜は相当冷えると思うよ。ホントにテントで寝るの? 今から準備しないと、困るんじゃないの?

僕は行かないからね」

畳み掛けるダンナの言葉。

しかし、

− 雨! 星見! お腹にたまるモノ! − ・・・などと、いちいちジジになる知力が、私にはもう残っていなかった。

知力の限界。

それは、今まで体験したことのない、不思議な状態だった。もう、まともに思考回路を辿って結論を出したり、より良い選択をして行動したり、次にやるべき事をちゃんと覚えていたりという普通の事が、わかっていても出来ない、単純なことでさえ出来なくなってしまったのだ。

体力の限界、気力の限界というのは、今まで随分思い知らされてきた。そして、体力の限界は休めば治る、気力の限界は気分転換すれば治るということも、よくわかっている。だが、知力の限界はどうにもならない。治るという種類のものではないのだ。

私はこの状態に戸惑い、“階段・・・何はともあれ階段・・・”と、夢にうなされる毎日が続くことになった。何か克服する方法があるのではと、目の下にクマを作って模索していた、その時。ダメ押しの事件が起こった。

たった1本の電話だった。

・・・

思いもかけない電話を切り、粘土状になった頭を回転させようともがく。ドン・S氏からの電話に始まり、旧きらら庵の受け渡し、朝日新聞の取材、「星の里」の星まつり、ドームの引渡し、原村星祭り、テレビ埼玉取材、きらら庵完成、・・・と、意志とは無関係に、画像だけが次々と浮かんでは消える。目の前がうるうるして、何も見えなくなった時、私の異変に気づいたダンナが、慌てて駆け寄ってきた。何を聞いても答えない、声の出ない私に、困り果てたダンナは

「由美ちゃん、がんばれ」と小さく囁いた。

「由美ちゃん・・・も・う・・・・・・がんばれない」

私は、やっとのこと、それだけ答えると、後は堰を切ったように体中に溜まっていた感情が溢れ出た。

それで何かが変わるはずもないけれど、他に為すすべもないのだった。

たった1本の電話。その主は、数年前、石川町スターライトフェステイバルで覗いた私のYK−150を絶賛し、原村星祭りに持って来てよと誘いをかけてきた、今は上尾天文同好会のH氏であった。

「お願いがあるんだけど・・・」

(yumi)